|

|

���̃y�[�W�ł́A�킽�����n�A���낤���`�����{�̏�̊G�����J���Ă���܂��B |

|

|

�ŐV�s�Ȃ̂ɓ䂾�炯

���㕟�R��@�V��

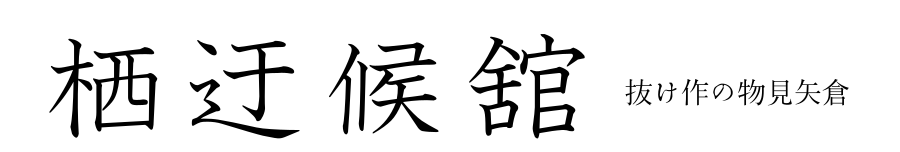

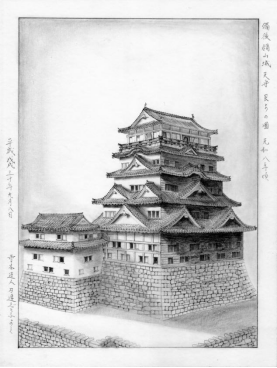

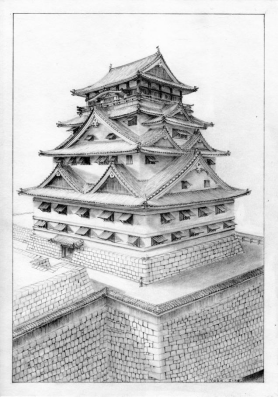

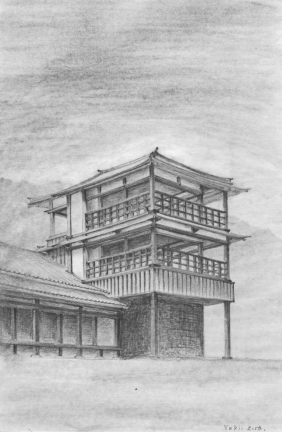

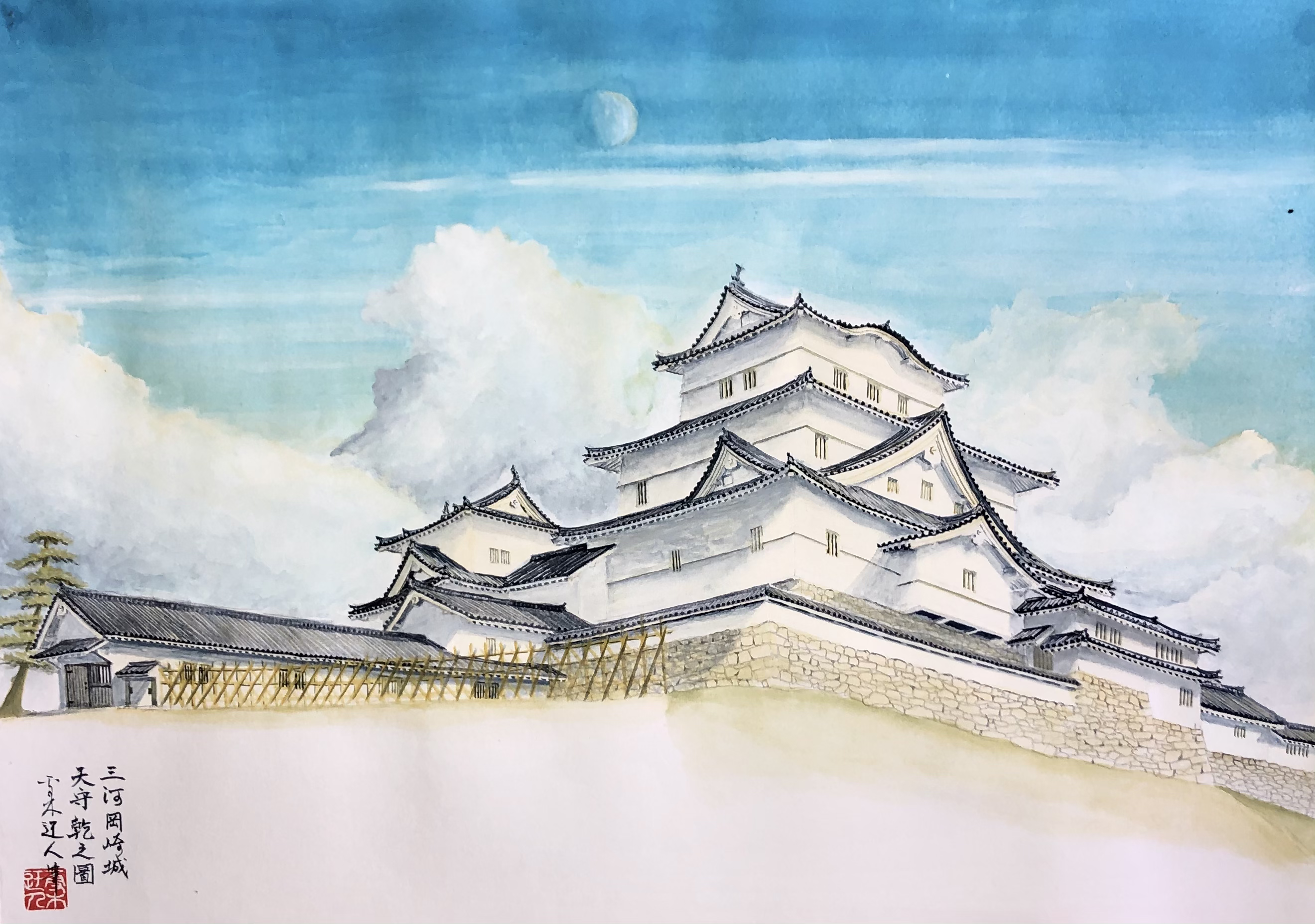

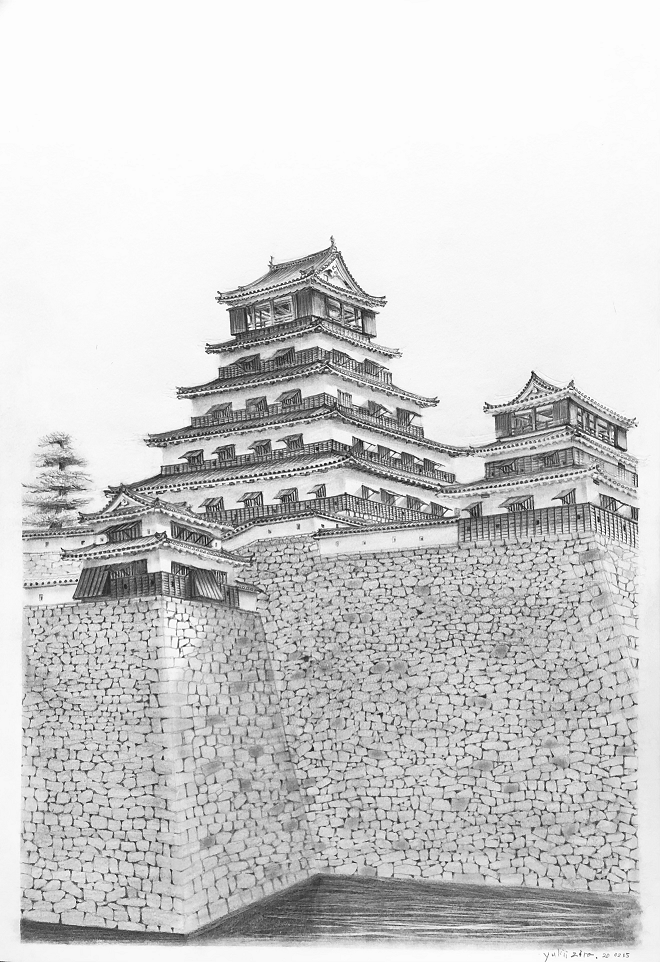

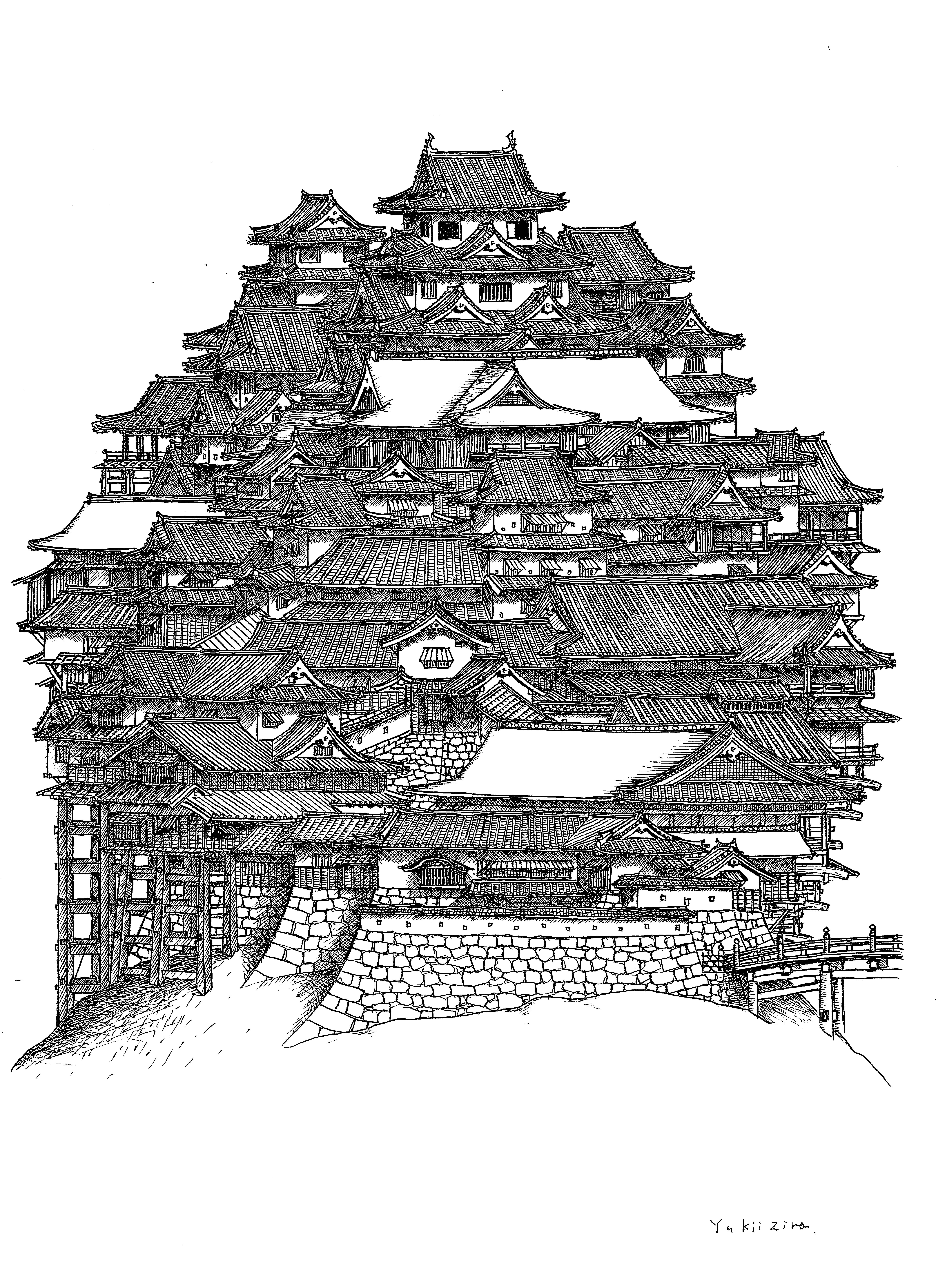

�L�������R�s�ɂ��镟�R��̓V��A��r�I�V�����d�V��ŁA�n���͏����Ƃ����a�W�N (�P�U�Q�Q�N)�A���쏟���ɂ����̂ł��B�d�܊K���U��K�B���R��P�ŏĎ�����܂ŋ����i����ۑ��@�j�̍���Ɏw�肳��Ă����ɂ�������炸�A�ڍׂȎ��������Ȃ��A�����ɑ����̕s���ȓ_���c���Ă��܂��B  �����������كf�W�^���A�[�J�C�u�X ���ۏ�G�}�@���㕟�R��}���@�V�畔���`�� |

|

���a���N�}

����N �F����30�N9��8�� |

���۔N�} ����N�F����30�N9��16�� |

|

|

����ƖL�b�̓V��

�z�O�����@�V�� ���䌧����s�ɂ��镟���̓V��B |

|

�k�����Ր} ����N�F����30�N10��27�� |

�k���u���} ����N�F����30�N11��5�� |

|

|

�����ɕ�܂ꂽ��̋���V�� �}������@�V�� �@����������s�ɂ�������B�c���g���ɂ��c��6�N�n���̋���V�炪���т��Ă�������ł��B �@�����̓V��͌d�܊K�B�t�E���k���Ɏ�t���������V��ł��B�����̌Îʐ^�ł́A�삩��B�e�������̂��ꖇ�̂݊m�F����Ă��܂����A�����ɂ������̈ꕔ���ʂ��Ă��炸�A�ڍוs���ł��B�V���̎����L�^����A�]�O�^�A�w���^���ʂŕ������\�ŁA���̃C���X�g�ł͗��ʂ��Ⴄ�p�x�ŕ`�����Ƃ����݂܂����B�Ȃ��A�V��̏��d�Ǎۂɓ�K�֏��K�i���ݒu����Ă��邱�Ƃ���A���d�Ɠ�d�ڕ��ʂ����傩�������������������\���ł������Ɛ��@���A���̂悤�ȃC���X�g�ƂȂ�܂����B |

|

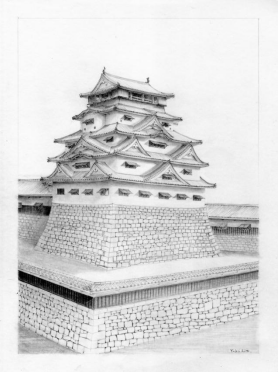

�w�������V�} ����N�F����30�N12��17�� �傫���i�g�����j�F�c249�~179mm ��ށF���M ���ށF��p�� ���L�F��� ���d�܂��͓�d�ڂ̉�������ꉮ�Ƃ��Ă��Ȃ��w���^�ł��B�������A�����w���^�ƌĂ�ł悢���̂����A�����Y�݂ǂ���ł͂���܂��B |

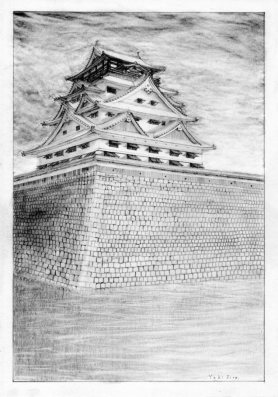

�]�O�����V�} ����N�F����31�N4��20�� �傫���i�g�����j�F�c249�~179mm ��ށF���M ���ށF��p�� ���L�F��� ��d�ڂɑ���ꉮ�Ƃ����]�O�^�ł��B �w���^�ł����Ă��A�]�O�^�ł����Ă��A���]��V��̔j����������t�����ƍl�����Ă���n�������̂��̂�F����V��Ɠ��n���̓V��Ǝv���܂��B |

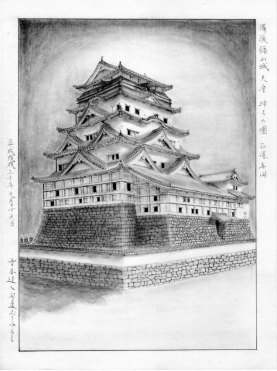

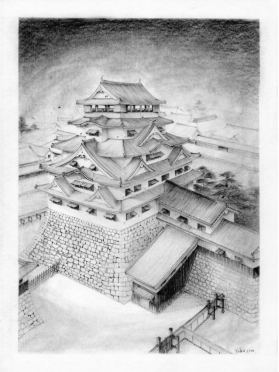

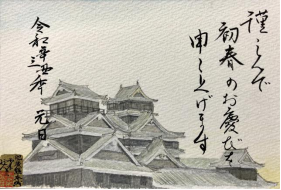

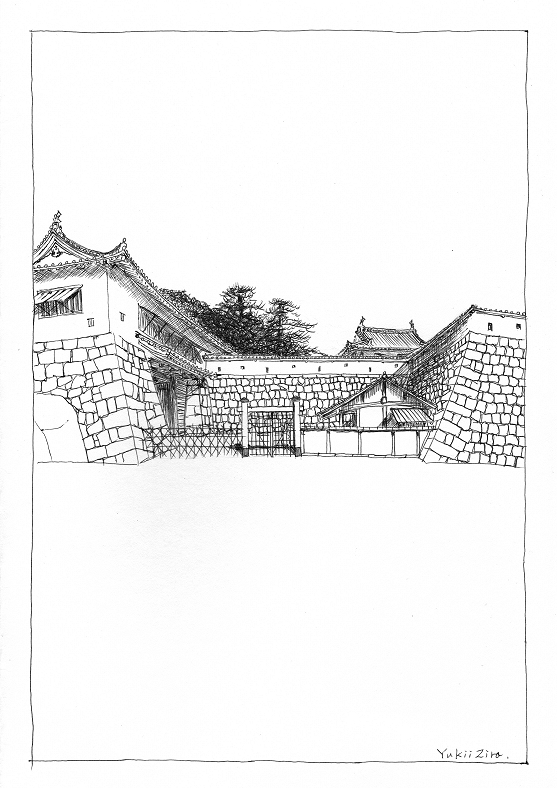

�������V��a�V�S�ٌ�O�K�V�� �i��O�K�E����V�}���j ����N�F�ߘa���N6��16�� �傫���i�g�����j�F������ ��ށF���M ���ށF��p�� ���L�F�s���i�����j�k����I��֊j |

���N�O�Ɂw�����j�k�x�Ō��������A�Ï��L�搶�́u�ߒJ��̌���z���}�ɂ��āv�Ƃ����L���ō����˂̌�p��H�������g�c�ƂŁu�ܑw�̓V��t�͂���܂�����ǁv�Ƃ����g�c�Ə����̓V�猚�n���}�Ǝv����G�}�̏،�������A��������߂č����j�k��̉�E�����I����ւ��q�˂̎莆���������߂����Ƃ��������܂����B���̃C���X�g�́A����̂��Ԏ��Ɋ���Y�t���Ă��������Ă��������̈�ɂ������u��O�K�E����V�}�v�Ƒ肷���t����ɂ��āA���Ԃ��Ƃ��ĕ`�����Ă������������̂ł��B �@��O�K�́A��V��a�ɑ��z���ꂽ����O�K���̘O�t���z�ŁA�����͓����ƌ����܂��B��K�����̍\�����ڂ炩�ł͂Ȃ����߁A���̂̂���Ȃ������̂ߍ��ނ悤�ɕ`������Ă��܂��B��K�����̑����ɂ͌B��~���Ă���A���̕������O���ł��邱�Ƃ������Ă��܂��B���̕ӂ�́A�ǂ��ƂȂ��[���m���̃e���X���v�킹�܂��ˁB �NjL�F�Ï��L�搶�̊�e���́A���a�P�R�N���́w�Ԃ��݂�x�Ƃ��������������w�Z�Z�F�����A�P�X�W�P�N�̍����j�k���P�Q�V�ɓ]�ڂ��ꂽ���̂ł��B���̐}�́A�����j�k��̍����I����炢���������g�c�ƊG�}�Q�ʐ^�̓��A�u��O�K�E����V�}�v�Ƒ肳�ꂽ��t�����ƂɃC���X�g���������̂ł��B �@ |

�ǂ����m���Ȗ����̌�O�K

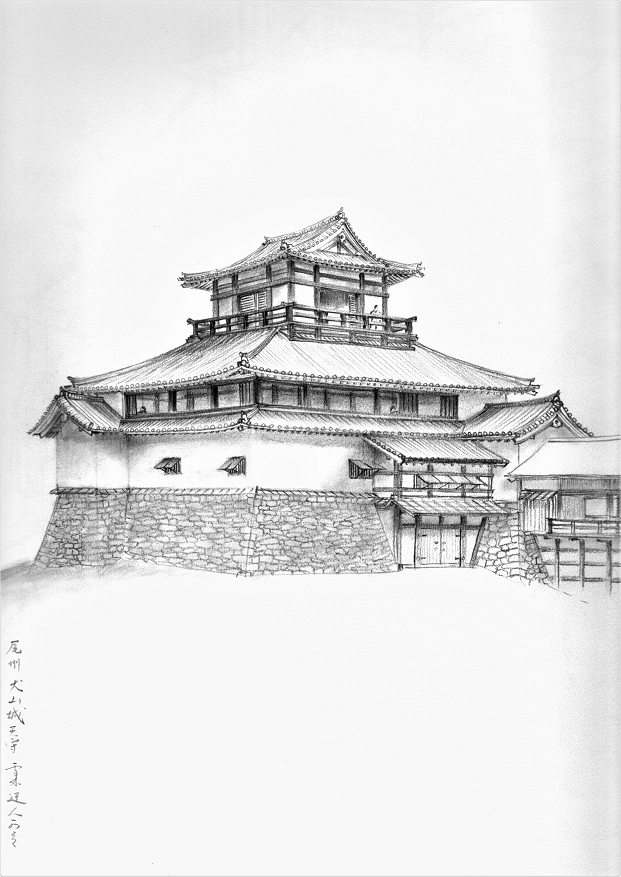

�@�啪�������s�ɂ��鍲����́A�ї��F�d�i�ї������j�������R�̎R���Ɍc�����N�i�P�U�O�Q�N�j����z�邵�n�߁A�c���\��N����Ɋ����������R��ł��B�]�ˎ���ɓ����Ă���z���ꂽ�V�K�̎R��Ƃ��Ă��m���܂��B�R���ɂ́A�O�d�V��╡���̘E���ނ��A�Зe���ւ��Ă��܂������A�]�ˎ���̏��߂���A����ɂ͌��a�O�N�i�P�U�P�V�N�j�ɏĎ������ƍl�����Ă��܂��B��̓I�Ȏ������������Ă��Ȃ����߁A�n�������̌����̍\�����ɂ��Ă͂킩���Ă��܂���B����A�����j�k��̉����������V�S�ٌ�O�K�̊G�}���B�e�����ʐ^�̃R�s�[���������������Ƃł��̂悤�ɃC���X�g�������݂܂����B�L��@������ �V�S�ٌ�O�K |

�Ďq���V����V�皤

����N�F�ߘa���N11��3�� �傫���i�g�����j�F�c240�~190mm ��ށF���M ���ށF��p�� ���L�F��� |

�@��V��́A�ꌩ���ČÕ��Ɍ����܂����V�����g���b�N�ȊO�ς��V�������z���v�킹�܂��B�ŏ�K�̑���͂����炭�J�˂̌˔𗧂Ă�`���̓����]�O�ł����A�J�˂����[����ˑ܂����������ǂ����͔���܂���ł����B���̉��w�́A�]�����ł��ƌэ��̕ǖʂ��Ȃ��Ă����ƍl�����Ă��܂������A�Îʐ^���悭����Ƌ��܂��Ă���A���炩�̍\�������Ă��邩�̂悤�ȁA�܂�э��Ƃ����ׂ����A��Ȍ`������Ă����ƌ����܂��B �@���Ɏl�d�E�ł����A���ʌ`��ς��тŁA�쑤�i�ȑ��̓��j���̂��Ă�����j���߂ɐ�Ă���悤�ɂȂ��Ă��܂��B���́A���̕��ʂ͐��Ώ̂̑�`�̖k�����Ў藎�������悤�ɂȂ��Ă���A�v��I�Ȃ��̂ł���\�����l�����܂��B���ɁA�O�d�ڂ̕��ʂɂ��Ắu�n�����v�ɏ������܂ꂽ���p�ɍ��킹��̂ł͂Ȃ��A���n�����̎p�ƒn�����̏������E�������ɒ��ڂ��܂����B���̂��Ƃ���A���͓��ꉮ�o���A���͐璹�j���Ƃ�������Ȏp�ŕ`����܂����B����ɍŏ�K�́A�O�d�ڂ��o�铂����Ƃ��ăC���X�g�����܂����B�j���Ŗ�����Ă��邽�߂��܂�ڗ����܂��A�����������̗�Ƃ�����ł��傤�B |

���܂����э��ƉB�ꂽ������ ���˕Ďq��@�V�� (��V��E�l�d�E) �@���挧�Ďq�s�ɂ���Ďq��B�ї��P���Ɛb�E�g��L�Ƃ��z�邷����A��������Ԃ��Ȃ��ї��Ɠ]���Ɠ����Ɋ⍑�ւƈڕ��B���̌���������A�����ꎁ�ɂ���đ�V�炪�グ��ꂽ�悤�ł��B���̌�A�]�ˎ����ʂ��Ĉ��B�r�c�������̎x��Ƃ��ē��ʂɑ���������ł���܂��B�g��L�Ƃ��グ���O�d�l�K�̌ÓV��ɎO�d�܊K�̑�V����������Зe�́A�x��Ƃ͎v���Ȃ��K�͂ł��ˁB �@��V��̏ڍׂɂ��Ă͕s�N���ȌÎʐ^���Q���ƁA����̊G�}�����Ȃ��A�ڍׂ��ڂ炩�ł���܂���B�ÓV��i�l�d�E�j�ɂ��ẮA�n�����i���ʐ}�j�ƌ��n�����i���ʎ��g���j���c����Ă��邽�߁A����̎��g�������\�ł͂���܂����A�O�ςɂ��Ă͌Îʐ^���c���Ă��炸�s�ڂł��B �����Ŏ��́A��V��͌Îʐ^���A�l�d�E�͎w�}����ɕ����C���[�W�̍쐬�����݂܂����B�����āA���܂łɂȂ��Ďq��V��̎p�������яオ�����̂ł��B |

|

�V�犣�V�� �傫���i�g�����j�F�c244�~189mm ����N�F�ߘa2�N3��15�� ��ށF���M ���ށF��p�� ���L�F�s���i��K���l�֊j �@�S�̂����̌`�Œ������Ă��������A���d�̒i�K�ŋ�`�ɂ����̂��͂����肵�����Ƃ͂����܂��A����3�N�����A�Éi���N�̋L�^����A���d���璆�d�̒����������d�����d�̒������ɔ�ׂĔ��ɑ傫���Ȃ��Ă��邱�Ƃ�����A�������̏��q��V��Ɠ��l�̍\�@����������Ă�����̂Ɛ��@����܂��B |

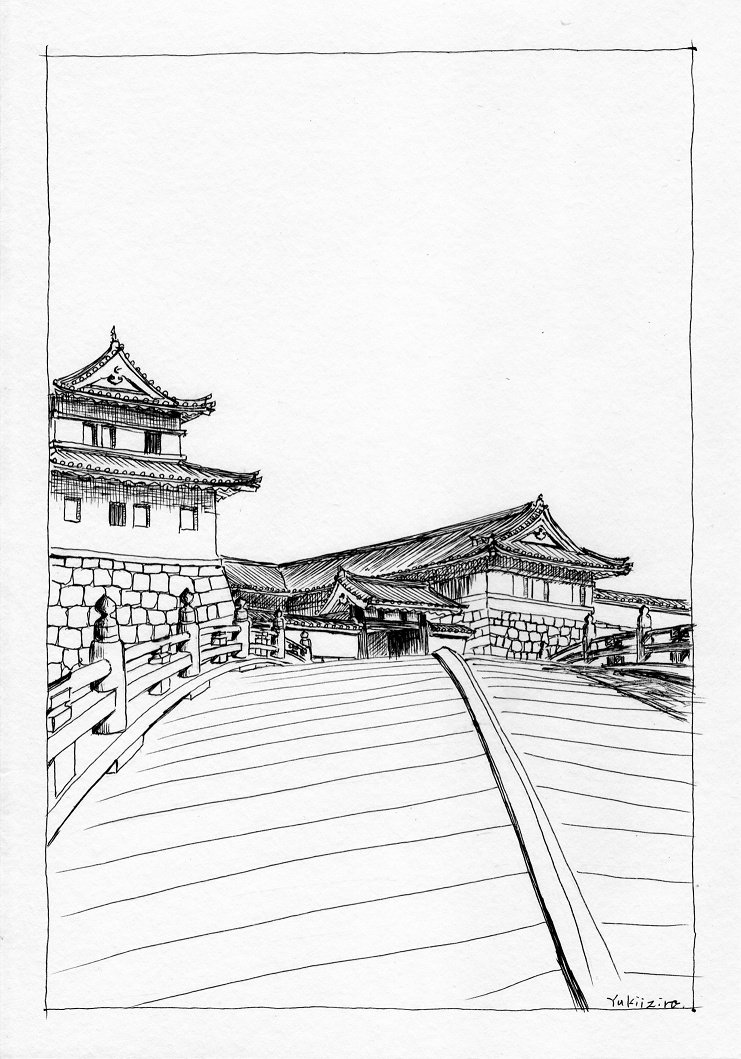

�L�O���q��ɂȂ���w���^�V��̐�삯 �L����o��@�V�� �@�啪�������S���o���ɂ�����o��B�L�b���b�H�ďG�g���̍ȁE�k�����i���H�j�̉��A�؉����r�����א쒉���̉������Ēz���ꂽ��ł��B�c�����N�i�P�U�O�Q�N�j�ɏv�H�����V��͎O�d�O�K�B�\���͑w���^�ƍl�����Ă��܂��B���ʌ`��́A��Ϙc�Ђ��`�ŁA����܂łɂȂ����o�邪�C���X�g������܂����B �@�Ȃ��A������̊G�͓�K���l���ɏ���Ȃ���A�t�@�����^�[�ƂƂ��ɑ��点�Ă��������܂����B |

| ||

|

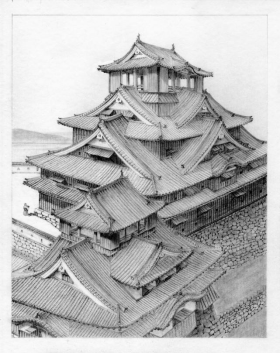

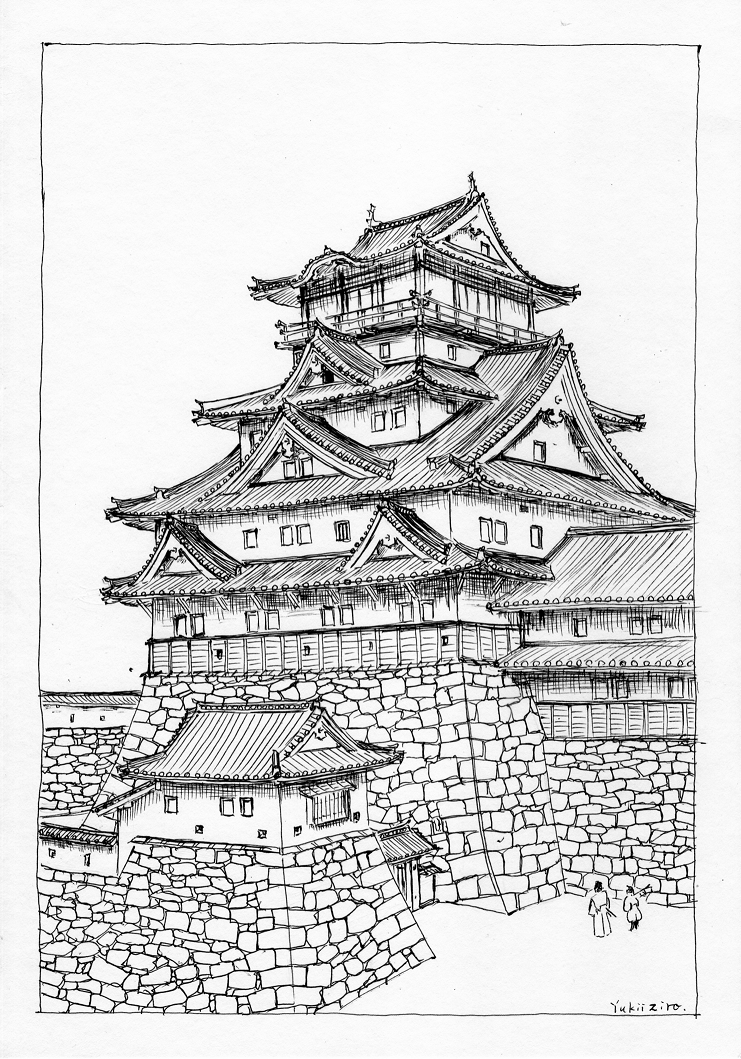

�O���� �傫���i�g�����j�F�c360�~��800mm ����N�F�ߘa2�N10��10�� ��ށF��� ���ށF��p�� ���L�F�����i�l�l�֊j �@�L����̑�V��́A��K�w���Ƃɏ��\�����グ���č����ޗ�����悤�ɐv����Ă��܂��B��V��̉����͏�s���z�Ƃ��Ă͎������̎�a���z�̂��Ƃ��ɂ����z���Ȃ��A��������ɂ₩�ł��B�V����������v���ꂽ���̏d�ʊ����A���̉����\���ɂ���Ĕ��Ɍy�₩�Ȉ�ۂ�^���Ă���悤�Ɍ����܂��ˁB �@���V��ɂ��ẮA�����V��ɂ��ĕ����ł����ʂ荞��ł���Îʐ^������A��܂��ł������̍\����z�����邱�Ƃ��\�ȏ�ԂƂȂ��Ă��܂��B���ۏ�G�}�̏��V��O�ς̓I�[�\�h�b�N�X�ȎO�d�E�ɕ`����Ă��܂����A�Îʐ^����͂����Ƃ���A��ʂ̓`���I�ȏ�s���z�̑O��Ɠ��Ă͂߂�ƁA���������Ȃ�����������������܂����B���̌��ʂƂ��āA���̂悤�Ȉ�ʓI�łȂ��łȂ��p�Ƃ��č�������I�ɃC���X�g������܂����B |

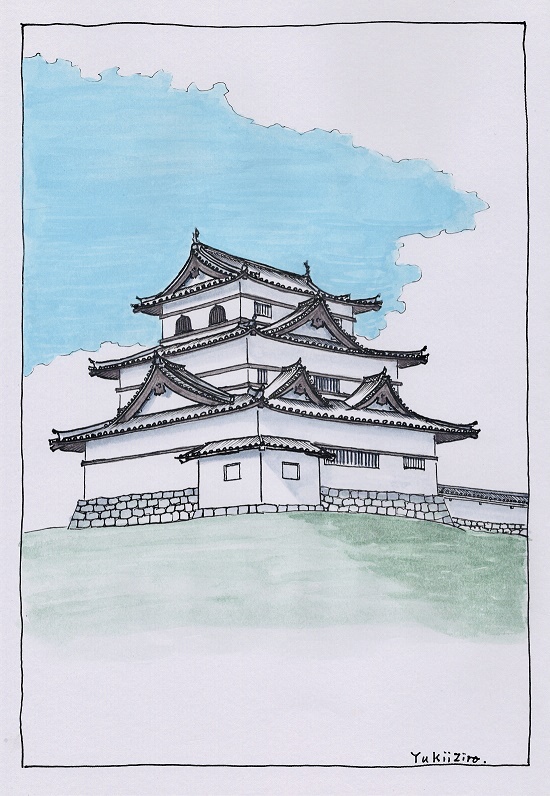

��x�͕�����Ă݂����V��Q ���|�A����@�V�� �@�L�����L���s�ɂ���L����B�ї����A�ɂ���Ēz�邳��A�ї��P����ї����]����̕��������A��쒷��Ȃǂɂ���ĉ��z���s��ꂽ����ł��B �@�V��͖{�ۖk�����̑�V�炪�d�܊K�B�����V��Ɠ쏬�V�炪���ꂼ��O�d�O�K�B�������L���Ƃ����n�E�ɂ���Č���Ă��܂����B �����ȍ~�A���V��͏��X�ɉ�̂���܂������A��V��Ƒ�L���̈ꕔ�͉�̂��܂ʂ���A���a��\�N�̌��q���e�ŕ��X�ɂȂ�܂ŁA�Î���`�����V��̈�Ƃ��Ďc���Ă��܂����B |

|

|

|

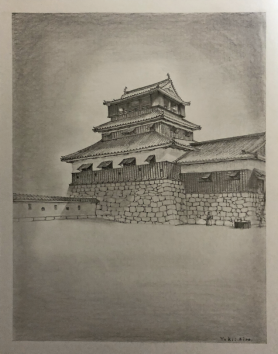

�k�֕��������̌Î��V�� �O�͉����@�V�� ���m������s�ɂ��鉪���B����ƍN�����a�̏�Ƃ��Ēm���Ă��܂��B���̂���̓V��ł͂���܂��A���a�O�N�ɒz���ꂽ�V�炪�����܂Ō������A�ʐ^�Ɏ��߂��Ă��܂��B���������V��́A�ꌩ���ČÎʐ^�ɒ����ȍČ��Ɍ����܂����A�Îʐ^�͂���Ƃǂ���畜���V��̂悤�Ȑ������`�ł͂Ȃ������ƌ����A����͂��̂悤�Ȏp�ɃC���X�g�������݂܂����B�܂��A�V���̓꒣�����ɒ��ڂ���ƁA�k������^�̍��ȗւ����点�Ă���A�ǂ����L�b������v�킹�鑢��ł��B�֘A�͕s���ł����A�������������܂��B |

|

�����V��F�V�� ����N�F�ߘa3�N6��27�� �傫���i�g�����j�F���̐� ��ށF��� ���ށF��p�� ���L�F��� �ߋ��̓������m�̘_���Ȃǂ��Q�l�ɁA�V���̑b�̈ʒu�������B�e�����Îʐ^����A��d�ȏオ�k�Ɋ�����`�ł������Ɛ��@���܂����B��m�d�̓��j���ɂ��ẮA���z���ɂ߂ł��邽�߁A�P�H��ȂǂŌ�����悤�Ȍ��̈ꕔ��ό`������`��̂��̂��̗p���܂����B���E�ɂ��ẮA�Îʐ^�ɂ��f���Ă��Ȃ����߁A���łɎ��ꂽ���A�����i�K�Ŏ����Ă����ƌ����A�܂��L�^�����Ȃ����ߐ��肪�������߂Ă��܂��B��˘E�ɂ��ẮA�Îʐ^����}���̑傫���③�肪�����������߁A���ʐ^�ɋ߂��`��ɕ`�����Ƃ��ł����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�ǎd��ɂ��ẮA�Îʐ^�̉f����A����̔�����Ԃ���݂Č����E�Ɠ��l�̒����`���{���������h�Ă̔����V��ł������\��������܂��B���̈���ŁA������ł����G�}�̕`������ɂ��Ĕ���̕`�ʂ�������̂��݂��邱�Ƃ���A����ł������\�����\���l�����܂��B�������A����͎����I�ɔ����V��Ƃ��ĕ`���܂����B |

�����V�犣�V�� ����N�F�ߘa3�N8��2�� �傫���i�g�����j�F���̐� ��ށF��� ���ށF��p�� ���L�F��� ���E�k���̕��p����������p�B�V��k�ʁA�L�����A�V�獘�ȗւ��ǂ̂悤�ɂȂ��Ă�������`�������̂ł��B�V�珉�d�����̌`��́A�����̐��ł͂ǂ��������ꉮ�Ƃ�����̂��قƂ�ǂł����A������̌Îʐ^�ł͏�d���k�Ɋ���Ă���悤�ł��邱�Ƃ���A���͓�ʂ̂ݑ���ꉮ�̕Г��ꉮ�Ƃ��܂����B�����ȓ��ꉮ��t���܂������A�䗃�ɂȂ��Ă����\�����l�����܂��B�܂��A�ʔ������ƂɌ������̕�������k�ɂ����Đ��肪�����邱�Ƃ���A���̂悤�ȕ\���������Ă݂܂����B���̗l�Ȍ`��ɂ������R�́A�k�Ɠ�ʼn����`�قȂ邱�Ƃ���A��������߂邽�߂̂��̂Ǝ@���܂��B |

| �G�͂��� |

|

|

|

|

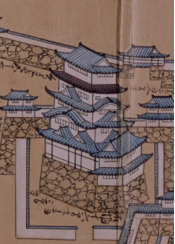

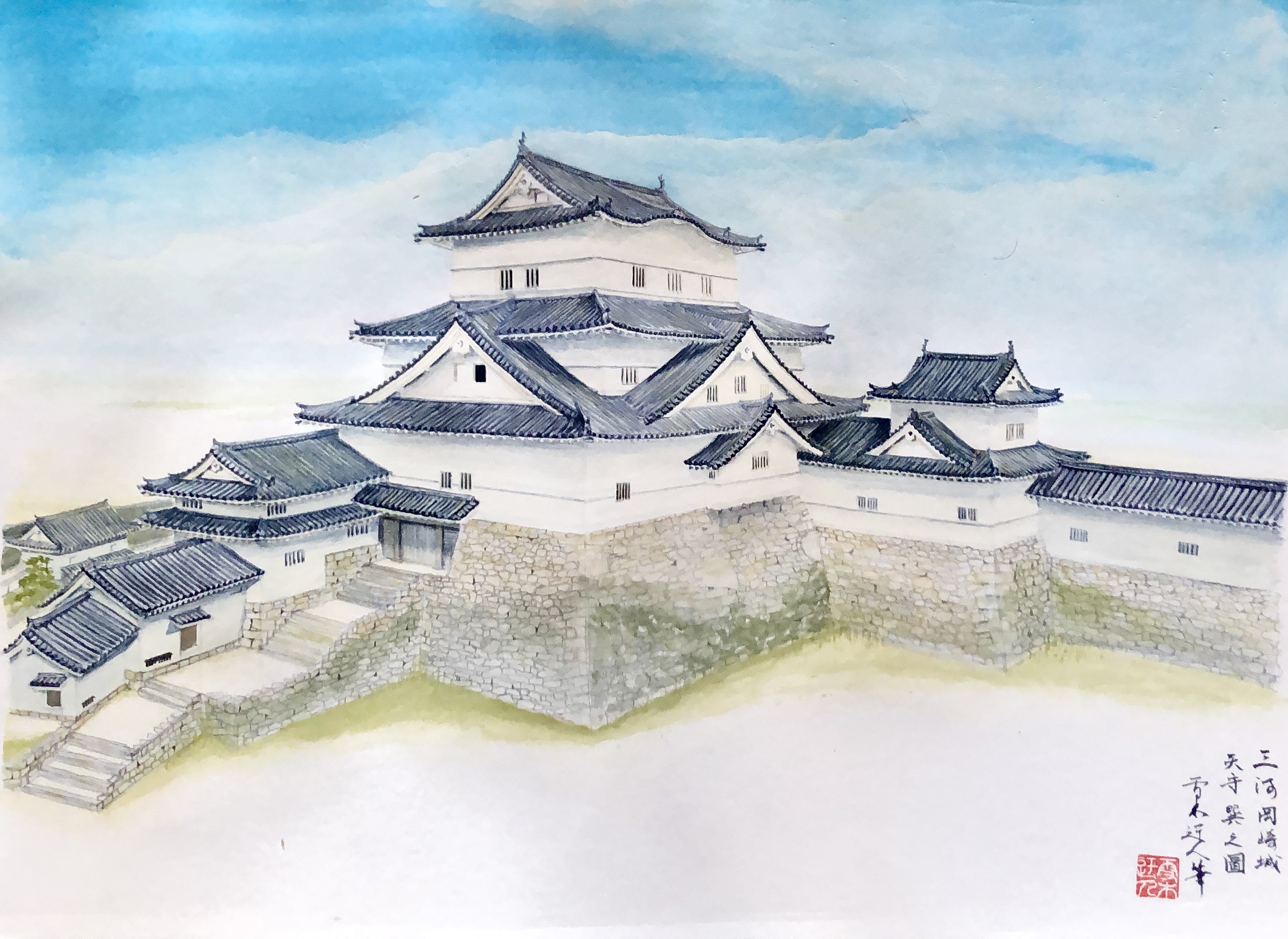

�F�{��i�ߘa�O�N�N���j �����Ȃ����x���ŕ`�����ނ̂��̂Ȃ̂ŁA�\�}��p�͐��m�ł͂���܂��A�F�{��Ɍ����邩�Ȃƌ������x�̂��̂ł��B |

��O���쉮��i�ߘa�O�N�N���j �ŏ�K���ʂ� 2�ԁ~3�ԂƏ������B�����G��2�ԁ~3�Ԃŕ`����Ă��܂��B�L��{����̓V���d�����̑傫���Ȃ̂��A���쉮������f���ɂ�������Ȃ̂��ȁH�Ƃ��l���Ȃ��炱�̊G�͕`����܂����B |

�L�b����i���c�{���Ă̐w�}�������j �v�����ē��쎮�V��ɁB���c�����̑���V��͂Ȃ�����ȂɎʎ��I�Ȃ̂��A������l����Ǝ��ۂɍł��߂��p�Ȃ̂ł͂Ȃ����ƁB����G�N�͏G�g�̂��̓V������f���ɕ����̓V������Ă��c�Ƃ�������t���ł��B�x�[�g�[�x���̑����`������������ς߂ł����ꖇ�ƂȂ�܂����B |

| ������ |

|

|

|

| ������O�K�E �i�y����E��ʍʐF�j ���́A�ߘa�S�N�̔N���͂����̃C���X�g�p�ɉ��������Ă������̂ł��B �Îʐ^������ƁA������j���A���������f���Ă��悤�ŁA���ꂾ���ł���ۂ������ԈႤ���ƁB |

���y��V��̑z�� �i�{�[���y����E�X�P�b�`�u�b�N�j �M���������y��Ɉڂ������ɍ��킹�ĕ`�������̂ŁA���ɍ����Ȃ͂���܂��A���q���L�ɂ����d�Ί_�Ƃ����L�q����ɃC���X�g���������̂ł��B�䗃�j���́A�J�����ɕt����ꂽ���̂Ƃ����ݒ�B |

���R��V��n�������̑z�� �i���M��E�X�P�b�`�u�b�N�j ���R��̓V�炪�����Ƃ��Â��\�����o�Ă����Ƃ����c�C�b�^�[��ł̘b�肩�璲�ׂĂ��������ɁA�c�C�b�^�[�̃t�H�����[����F�X�q���g�����������āA�����������炱��Ȍ`�������̂ł͂Ȃ����낤���A�Ƃ����ϑz���C���X�g���������̂ł��B ��O�͓a���Ђ��߂��{�ۂŁA�V��Ƃ͘L���Ō���Ă����̂��낤�ƁB |

|

|

�@ �@ |

| ������ �i���M��E�X�P�b�`�u�b�N�j �������L�^����ɂ���������V��̊G�ł��B�����R�P�D�R�U���[�g���A���������Ŕ�r���ĕP�H��̑�V��ɕC�G���鍂���B�V��䂪��U���[�g���œV�猚���͂Q�T�D�X���[�g���������\�����l�����܂����A���d�̍L���Ə\���Ԉ�ڌܐ��Ƃ��������ƂŊӂ݂�ƁA������ƈႤ�̂ł͂Ȃ����ȂƎv���A���̂悤�ɂȂ�܂����B�ŏ�K�̑���́A�G�}����˔͂��̐�ő��ł��B |

| �������i�n��j�@�S�ە��i |

|

|

�@ �@ |

| ���� �i�{�[���y����j �Q��O�ɕ`�����G�ł��B���Ƀe�[�}���������킯�ł͂Ȃ��ł����A�����`�������Ȃ��ĕ`�������̂ł��B |

�e�`��Ƌ� �i�{�[���y����j ���܂ɕ`�������Ȃ�[��엓���̑��ۋ��Ɩ�ł��B�����ƘE��Ɠ�d�E�̃Z�b�g�B |

�V��i����V��t���j �i�{�[���y����j ����V��t�i���a�U�N�j�̂悤�ȗL���Ȃ���̓V��t�̃C���[�W�����f���ɁA���肻���ȓV���K���ɕ`�������̂ł��B����V��t�����Ȃ���`�����킯�ł͂���܂���B |

|

|

�@ �@ |

| �� �i�{�[���y���E�`�S�R�s�[�p���j �u����䂤�v����Ƃ�������������̃C���X�g��`��������������̂ł����A�Ɩ�̕`���������p�������R�łق����肷��悤�ȃf�U�C���I�Ȑ}�@�Ɏ䂩��āA���������悤�ȊG��`���Ă݂��A�Ƃ������̂ł��B�ނ��A���������悤�Ȍ����R����̂���͊���`�������Ƃ������āA���̃V���p�V�[���炱�������G��`���Ă݂��Ƃ����̂�����܂��B ����́A�R���p�X�Ŗ}���^�~��`���āA���̏�ɉ����Č�����`���������B ���S�Ƀt�@���^�W�[�̐��E�ł����A�����ƍ\���I�ɂ��蓾�邩�A�Ƃ��������l���Ȃ���`���Ă��܂��B�`�S�̃R�s�[�p���ɕ`���Ă��܂����̂�����܂�܂�(;^��^) |

No picture �摜���Ȃ����ɓ\�邽�߂ɕ`�������̂ł��B�L�͑ʟ����ł��B |

| Copyright(C) 2000-2022 yukii ziro. All rights reserved. |